赤レンガの塀は、戦後に築かれたものであろうか。日本建築には、もともとレンガすなわち漢語の「塼」(チュアン)を使うという発想がない。明治時代になって西洋建築を知ってから、模倣し始めた。しかしながら、高温多湿の日本では、窓が小さくて空気の滞留するレンガ建築は不適である。それに地震が来れば、ぞんざいなレンガ造りの家はすぐに壊れて、その多大な重量で中の人間は簡単に圧死する。イランやパキスタンで頻発する惨事を見ると、よくわかる。だから日本ではレンガ建築は必然的に広まらなかった。しかしだからと言って、日本の伝統的な住居建築 ― 木造で床下を通し、そして壁の代りに大胆に障子やふすまを使う、骨と薄皮だけのような住居 ― が、日本本土の気候にすばらしくマッチしているのかと問えば、必ずしもそうとは言えない。日本本土は、夏は暑くて、しかも冬はかなり寒い。日本式住宅は、冬の寒さを快適にしのぐためにはとても不十分である。あちこちに隙間があって冷風が入り込むし、床の下は寒気の通り抜けとなって底冷えする。火鉢のような気休め程度の暖房器では、部屋全体が温かくならない。だから、日本人は冬にひたすらヤセ我慢する性分となったのである。日本人の過剰なまでの我慢好きは、冬の室内の寒さをしのぐ方法がないところから発生したのだと言えば、ちょっと唯物論的な決定論になってしまうだろうか?

もう、崩壊が始まっている。破れた屋根の中に、引き出しのふすまが見える。どうやら部屋の間仕切りには、ふすま壁でなくて塼を使っているようだ。

|  |

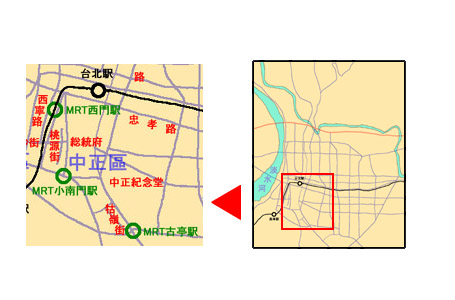

牯嶺街の南、和平西路に出る寸前の辺りの両脇に固まっているこの地区は、台北のにぎやかさから遠く離れた、真夏の静けさが漂っていた。響くクマゼミの鳴き声が、よく風景に似合っている。

このような風景は、台湾中に今でもかなり残っているのだろう。何せ五十年間も日本領であった歴史がある土地なのだ。私は、この日本統治時代に日本人居住区であった中正区を離れて、日本が来る前に福建漳州人の部落があった北の士林(シーリン)に向った。