芝山岩の上で(1)

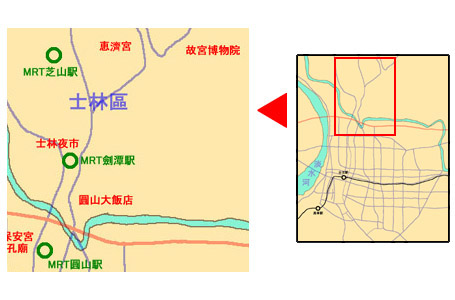

MRT(地下鉄)淡水線は、途中から地上に出て高架を走っていく。郊外の淡水まで走る相当に長い線だ。途中の車窓から、超高級ホテルの圓山大飯店(ユァンシャンダーファンディエン、英名"The Grand Hotel")が見える。中華宮殿風の大建築で、とにかく目立つ。蒋介石が外国の賓客を迎えるホテルが台北にないことを憂慮したので、宋美齢(ソンメイリン)夫人の提案によって建てられた。明治日本の鹿鳴館と同じで、しょせんは外の目に向けて作られた、浮世離れした建築物である。

今は何の変哲もない郊外の町並みを歩いていくと、「雨聲街」という名前の通りに入った。「雨の聲(こえ)の街」。大陸中国にこのような都市名があるのだろうか。これまで台北の街を歩いてきて、これほどまでに詩的なネーミングの通りに出会ったのは、初めてだった。

芝山岩の、ふもとにやって来た。赤いぼんぼりを連ねた、台湾の寺院らしいにぎにぎしさだ。延々と階段が続いている。しかし、脚の力だけには自信がある私だから、気にもかけずに登り始めた。

階段を登ると間もなく、石を積み上げて造った城壁をくぐり抜けた。これが、漳州人が築いた芝山岩の砦の門の跡である。

この「芝山岩隘門」は、元来山の東西南北にあった四つの門のうち、唯一残った西門である。清の道光五年(1852)に造られたという。「女牆」という凸型の構造も作られている、本格的な防御用の城壁である。敵が東西南北の通り道から侵入してきたときには、この門を閉じて、「女牆」の隙間から矢・鉄砲や石を下で門を破ろうとする敵に浴びせ掛ける。相手に持久戦による兵糧攻めの用意がなければ(そして械闘だから、たぶんそんな用意はないだろうから)、これで防御は万全であろう。民間の集落がこのような防御施設を作れるとは、まさしく十九世紀の台湾は日本の戦国時代さながらだったと言うしかない。

ヨーロッパの歴史でも、ヨーロッパの外に出向いていったイギリス・フランス・オランダ・スペインの殖民者たちは、互いに激しい戦いを繰り返した。それは、互いが外国だったからだ。ならば十九世紀にこの台湾に殖民して来て激しい戦いを繰り返した泉州人と漳州人は、互いに外国人だったということであろうか。おそらく、そうだったのであろう。しかしながら、大陸に帰れば泉州も漳州も同じ清帝国の地方行政単位である福建省の一州であり、そして泉州人も漳州人も、同じく清帝国皇帝の臣民であった。このように中華帝国は、人民が実感している「仲間」意識の範囲と公式の「国家」の版図とが、大きく開いている政治体であった。十九世紀になっても同じ国の同じ省の人間たちがいまだに殺し合いの戦いを続けていたというのは、その行政単位が住民の実感といかに違っていたかの証拠ではないだろうか。

中華帝国の傘の下にあった各地域にとってある意味で不幸だったのは、「科挙」という素晴らしいシステムが存在していたことだ。北宋時代(10C~12C)に早くも完成した科挙は、前近代的帝国のシステムの枠内で人材を中央にリクルートするための、最も素晴らしく整備された制度であった。中華帝国は、科挙のシステムによって各地方で人より前に出ようとする欲と頭脳を持った人間たちを地方から引っこ抜くことに成功した。人間という存在には、名誉欲、出世欲、支配欲という厄介な欲が、残念ながら(?)間違いなく存在している。そのような人間どもの欲を、帝国に最も都合のよい形で満足させてやること。ありていに言えば、科挙の本当の意義はそこにあったのだ。結果、帝国の版図から言えば小さなシミの一点のようなものに過ぎない北京の官場に、天下の欲と能力を持った人材たちは全て引き寄せられてしまった。そうして地方には、習俗も言葉も地元民とは違うバックグラウンドで育ったどこかの土地出身の官僚を、代りに派遣する。こうして、広大な版図でも人材が分散して割拠することを防いだのだ。

中華帝国のそのようなシステムは、確かに安定には役に立った。だが、各地方の有為な人材を全て中央に引っこ抜いてしまうことによって、それぞれの地方が本来持っている自律意識を下から「国家」として組織化する道をふさいでしまったのではないだろうか。十九世紀の台湾で起った数々の「械闘」は、私闘の形で暴発し続けた、人民たちの生の自律意識であったのだろう。